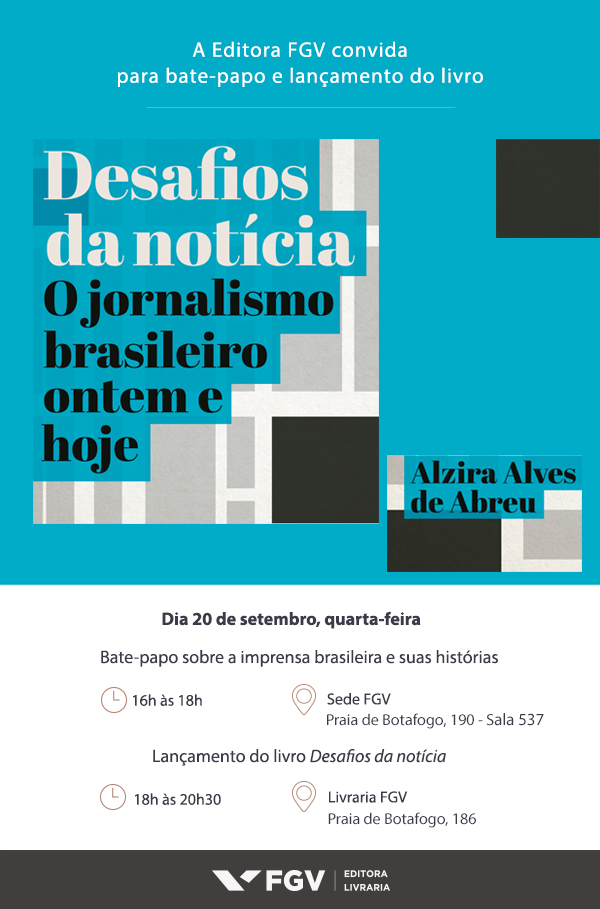

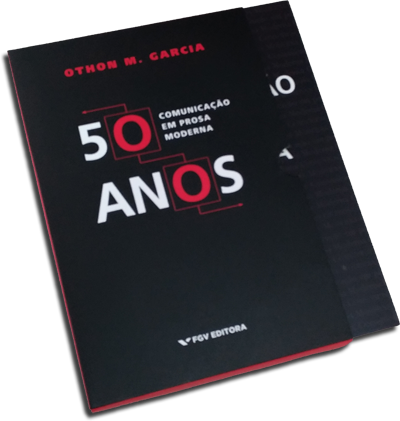

Neste julho de 2017, o livro Comunicação em prosa moderna, de Othon M. Garcia, completa suas Bodas de ouro com a Língua Portuguesa e nós, da Editora FGV, queremos comemorar em grande estilo.

Colocamos uma roupa nova nele - uma caixa emblemática desses 50 anos - e colhemos diversos depoimentos de persongens importantes do ensino da língua portuguesa.

Acreditamos na proposta do professor Othon e entendemos que a obra procura "ensinar não apenas a escrever, mas principalmente a pensar".

Comunicação em prosa moderna | 50 anos

Caixa especial | Desconto de 30% durante o mês de julho/2017

Confira os depoimentos de Eduardo Garcia, Evanildo Bechara, André Conforte, Carlos Eduardo Uchôa, Maria Aparecida Lino Pauliukonis, José Carlos de Azeredo.

Comunicação em prosa moderna faz meio século de inestimável contribuição ao melhoramento da vida humana.

Podem dizer que a frase é descabidamente hiperbólica, mas asseguro que não há grande exagero nela. E explico: só existe, com toda a certeza, uma coisa que é capaz de harmonizar as relações entre os homens: o aprimoramento na sua capacidade de pensar, de raciocinar com clareza, com a consciência dos fatos e a coerência das ideias, para poder instaurar um discurso convincente com o interlocutor, baseado em sólida argumentação, sem falácias, sem falsos axiomas, sem petições de princípio e muitas outras impropriedades discursivas de alta periculosidade para o bem

geral da sociedade. É em possibilitar esse bom entendimento entre interlocutores que se empenha esse cinquentão bem-sucedido. Exagero?

O livro de Othon M. Garcia, pioneiro no ensino de redação no Brasil e desde a primeira edição um clássico consagrado, tem como subtítulo “Aprenda a escrever, aprendendo a pensar”, que seria, na intenção inicial do autor, o próprio título da obra. Fica ali explícita a convicção de que, antes de se estar apto a escrever, tem-se de estar apto a pensar, e para isso é preciso adquirir um método que garanta a organização das ideias, a fim de não se antepor o que vem depois ao que vem antes, não se concluir o que não estava concluso e não se perder numa barafunda de noções indistinguidas.

E como só se pensa com palavras, granjear conhecimento linguístico é imprescindível, não apenas conhecimento gramatical, mas também de muitos outros aspectos subjacentes à construção do texto, como as interpenetrações semânticas que ocorrem intensamente e a hierarquia que se estabelece entre as partes constitutivas de um discurso, no nível dos parágrafos, das frases, dos sintagmas. Não é por acaso que na hipotaxe uma oração é denominada “principal” e a outra “subordinada”. Se não se tem noção clara das circunstâncias que se deseja indicar entre as ideias, o que se faz por meio de conectivos e outras formas de expressar sentidos lógicos, diz-se uma coisa quando se queria dizer outra.

Logo na primeira parte de Comunicação em prosa moderna, “A frase”, Othon se dedica a esclarecer essas questões e chamar a atenção para distinções que precisam ser lucidamente estabelecidas entre ideias de causa, de consequência, de fim, de conclusão, para não se incorrer em frases desconexas, incoerentes, tautológicas e em muitas outras formas de equívocos frasais, e acabar dizendo o que não se queria e/ou não dizendo o que se queria. E, como se sabe, as distorções e imprecisões de sentido numa comunicação têm sido historicamente muito perigosas para o bem-estar dos humanos.

Por isso, a segunda parte do livro se aplica ao vocabulário, trazendo preciosas lições sobre como empregar bem as palavras, o que implica estar ciente das noções de polissemia, sinonímia, sentido denotativo e conotativo, variações semânticas por filiações analógicas, famílias ideológicas, campos associativos e, inclusive, estar cônscio da interferência do contexto em que se dá o discurso na noção que assume o vocábulo.

O capítulo sobre o parágrafo tem sido amplamente considerado por quantos se debruçaram a analisar a obra ou dela se utilizaram para o ensino de redação como o mais fecundo recurso didático que se oferece ao longo das páginas. Não há pensar em bloco, nem em fragmentos de ideias; a construção do texto, sobretudo o dissertativo e o argumentativo, só se realiza a contento por unidades significativas bem encadeadas entre si, que, por sua vez, têm, ou podem idealmente ter, pelo menos duas etapas: o enunciado da ideia e o seu desenvolvimento no bojo do parágrafo.

Ou seja: o tópico frasal, que serve como uma espécie de título mais ou menos expandido do parágrafo; e o seu desdobramento em sustentação lógica, que constitui o corpo do parágrafo.

Quem se dedica ao ensino de redação sabe o grande benefício didático de uma boa noção do que constitua um parágrafo padrão (sim, porque há parágrafos que podem fugir um pouco a essas especificidades). Othon nos dá lições prestimosas sobre a importância do parágrafo, lembrando que ele “oferece aos professores oportunidades didáticas de aproveitamento, sendo, em certa medida, mais eficaz do que todo o contexto de uma composição” (27. ed., p. 220).

É na avaliação de um parágrafo mal elaborado que se pode demonstrar ao estudante a falta de unidade de ideia, a ausência de correspondência entre o que se anunciou no tópico frasal e o que se desenvolveu depois. Ou que o próprio tópico frasal era descabido, não justificava uma argumentação, ou não tinha qualquer caráter enunciador.

E, ao comparar vários parágrafos de um texto, pode-se verificar se há coesão entre eles, se o que se adquire ao final da leitura é uma mensagem consistente e clara ou uma mixórdia de palavras e ideias desarticuladas.

Insistindo sempre em que não bastam as regras gramaticais para que o estudante obtenha bom resultado na sua composição, Othon lembra que “é preciso fornecer-lhe os meios de disciplinar o raciocínio, de estimular-lhe o espírito de observação dos fatos e ensiná-lo a criar ou aprovisionar ideias: ensinar, enfim, a pensar” (27 ed., p. 303, grifo do autor). É isso que faz no capítulo “Eficácia e falácias da comunicação”, em que trata da validade das declarações e dos fatos, dos métodos dedutivo e indutivo e de outros aspectos propiciadores do bom êxito almejado; e como não há sucesso numa caminhada sem atenção aos perigos do caminho, temos preciosos alertas para os erros frequentes e muitas vezes despercebidos no percurso da frase e ao longo do texto, como os sofismas, os falsos axiomas, a presunção de tratar do que não se sabe, a tautologia, a redundância, entre outros deslizes lógicos.

A capacidade de pensar distingue os homens dos demais animais, mas há pensar bem e pensar mal, há pensar com proveito e pensar com defeito, pensar com mérito e pensar com demérito. Pensar é um dom natural, mas que precisa ser apurado, porque na sua melhor forma é algo extremamente complexo.

Comunicação em prosa moderna traz ainda vários ensinamentos sobre planejamento e estrutura formal do texto, sobre como argumentar, sobre as distinções entre textos dissertativos, narrativos e descritivos. As últimas partes dedicam-se à redação técnica e à preparação de originais, temas, enfim, mais voltados para a sistematização de textos formais e acadêmicos.

Trata-se de um livro que, ao termo das suas 550 páginas, não só permite que pensemos melhor para o bem geral da humanidade – exagero? –, como garante a cada cidadão em busca do seu lugar na sociedade que disponha de instrumentos capazes de convencer a quem lhe possa interessar da sua competência e lucidez.

Eduardo Garcia

Professor de português e de literatura brasileira. Trabalhou em diversos colégios e universidades no Brasil, tendo lecionado por dois anos na Universidade de Paris III. Desde 1984, dedica-se à preparação de candidatos para a prova de redação do concurso do Instituto Rio Branco. Autor de dois roteiros para o cinema, um livro de poemas e um romance.

O sucesso do livro Comunicação em prosa moderna, vitorioso e útil desde sua primeira edição em 1967, se deve a dois fatores presentes em todas as suas páginas: o talento pedagógico de Othon M. Garcia e a execução competente de

três disciplinas da Antiguidade – o Trivium – com que os jovens gregos e romanos começavam o seu período escolar: a gramática, a retórica e a lógica, bem trabalhadas em sala de aula.

Desse segundo fator, Othon dá excelente explicação no capítulo introdutório, quando diz que a tarefa do professor de redação começa por levar o iniciante a buscar uma exposição competente e lógica do que pretende exteriorizar a seus leitores e ouvintes, consubstanciada por uma adequada correção gramatical. Com essa orientação inteligente, o autor estimula seu aluno “a encontrar ideias, a coordená-las, a concatená-las e a expressá-las de maneira eficaz, isto é, de maneira clara, coerente e enfática”, tudo isso alicerçado por uma educação gramatical, sem exagero purista nem arroubos barrocos.

Assinale-se que pela primeira vez na literatura didática brasileira aparecia um livro que inteligentemente articulava esses três saberes em busca da elaboração de um texto harmonicamente construído. E essas qualidades sensibilizaram desde logo a Fundação Getulio Vargas para incorporar a obra ao seu prestimoso catálogo editorial.

Com todas essas qualidades, Comunicação em prosa moderna garante mais meio centenário de sucesso à excelente obra didática que Othon M. Garcia legou a seus colegas e seus alunos.

Evanildo Bechara

Professor, gramático e filólogo. Membro correspondente da Academia das Ciências de Lisboa e doutor honoris causa pela Universidade de Coimbra. Professor titular e emérito da Uerj e da UFF. Titular da cadeira 16 da Academia Brasileira de Filologia e da cadeira 33 da Academia Brasileira de Letras.

Qualquer análise de Comunicação em prosa moderna que se queira pertinente não pode, de modo algum, ignorar aquele que consideramos o aspecto mais sensível da obra capital de Othon Moacyr Garcia: o pioneirismo de suas ideias, pelo menos em terras brasileiras. Numa época – final da década de 1960 – em que ensino de língua portuguesa era quase sinônimo de ensino de gramática normativa, e em que nem se falava por aqui em linguística textual, Othon M. Garcia nos apresentou um livro que destoava, positivamente, de tudo quanto já se havia publicado, no gênero, em nosso país – e, o que é melhor, a maior parte de suas ideias permanece atual, perfeitamente aplicável, até os dias de hoje.

Bem-sucedidos são os professores e felizes são os alunos que têm tido a oportunidade de deparar, ao longo de sua vida escolar e acadêmica, com as originalíssimas lições sobre a frase e o vocabulário, o paralelismo sintático, o tópico frasal, a importância do pensamento lógico, temas integrantes das dez partes de um livro que, em linguagem simples e sóbria, soube nos ensinar que, para aprender a escrever, devemos, antes de tudo, aprender a organizar nossas ideias, como bem preconiza o subtítulo da obra.

É importante lembrar, contudo, que o pioneirismo do professor Othon já se fizera notar 12 anos antes, em 1955, portanto, com o lançamento de ‘Esfinge clara: palavra-puxa-palavra em CDA’ (Livraria São José), opúsculo que teve generosa acolhida no meio literário e no qual o autor dissecava, na melhor das acepções, o processo poético de ninguém menos que Carlos Drummond de Andrade. Garcia foi, também, um dos próceres da análise estilística e da nova crítica no Brasil, sem jamais ter reivindicado o posto, uma vez que a modéstia era mais uma de suas notáveis qualidades.

É relevante ainda ressaltar que, a despeito do seu pioneirismo, o autor de Comunicação em prosa moderna não precisou inventar a roda: leitor voraz e competente da melhor literatura linguística disponível em francês e inglês, pôde abeberar-se de teorias que já frequentavam os bancos escolares de escolas estrangeiras pelo menos desde a década de 1920 (como os conceitos de paralelismo, tópico frasal e o new criticism) e soube dar a elas o tempero exato para as ensinar, de modo adequado e original, aos nossos estudantes já ávidos, em 1967, por uma abordagem mais moderna da língua portuguesa.

Em outras palavras, foi imenso nosso ganho em termos tido um tradutor tão competente e consciente de ideias que, sem sua mais que providencial mediação, teriam demorado muito mais a aportar em praias tupiniquins. Hoje, qualquer estante de um estudioso das letras estará, necessariamente, apinhada de obras dedicadas à linguística textual, mas vale lembrar que essa área de estudos não chegou ao Brasil senão na década de 1980, e muito do que nossos estudiosos do texto nos dizem hoje já fora antecipado, com outras palavras e procedimentos, pelo livro que ora resenhamos e que tanto admiramos – e usamos.

Por tudo isso, devemos muito a Othon Moacyr Garcia, por sua generosidade pioneira, e à FGV Editora, por sua coragem de apostar, em momento oportuno, nesta obra cinquentona que, antes mesmo de seu jubileu, já se tornara um clássico. Feliz aniversário!

André Conforte

Professor adjunto de língua portuguesa da Uerj, autor da tese de doutorado A esfinge clara em prosa moderna: a contribuição de Othon M. Garcia aos estudos linguísticos, textuais e literários.

É também autor de diversos artigos científicos dedicados à obra do autor de Comunicação em prosa moderna.

Agora em 2017 comemoram-se 50 anos do lançamento, pela Editora da Fundação Getulio Vargas, da obra Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar, de Othon Moacyr Garcia (1912-2012). Othon (assim em geral era chamado), com quem convivi durante alguns anos lecionando no Colégio Pedro II, foi um notável intelectual. Professor de português, a quem todos ficamos muito a dever, sobretudo por este livro editado em 1967, sobressaiu também, com importantes contribuições, no campo da crítica e da análise literária e, ainda, no da tradução.

Comunicação em prosa moderna ficou sendo certamente a sua obra mais conhecida, mormente quando, com o passar dos anos, os professores de português foram sendo despertados para o real valor desta publicação com vista ao estudo e ao ensino da língua, citado, ainda hoje, em inúmeros trabalhos acadêmicos, particularmente nos concernentes à linguística textual, de que, na verdade, foi ele um pioneiro entre nós.

De início, tomado como um alentado (519 páginas) manual de análise sintática, esta obra de Othon era um estudo bem mais abrangente em seus objetivos do que um compêndio de análise sintática ou mesmo de uma gramática. Norteou a sua elaboração o preocupar-se com “dar aos jovens uma orientação de levá-los a pensar com clareza e objetividade para terem o que dizer e poderem expressar-se com eficácia”.

Daí se deter desde o estudo da frase à preparação de originais de um texto escrito, tratando, em seu longo roteiro, do vocabulário, do parágrafo (em que se mostra pioneiro entre nós), da eficácia e das falácias da comunicação, de pôr ordem no caos, de como criar ideias, do planejamento e tipos de textos e da redação técnica, finalizando com uma longa série de sugestivos exercícios sobre os principais pontos focalizados na obra.

Embora a obra de Othon longe esteja de ter como finalidade precípua a análise sintática, como ficou já esclarecido, distingue-se muito, ao focalizá-la, de todos os manuais então conhecidos dos professores de português. Assim, nela não se encontra preocupação de sistematização das funções sintáticas e da classificação de orações. E como ele próprio esclarece, “a nossa tomada de posição é diversa da tradicional: procuramos ensinar a estruturar a frase, partindo das ideias e não das palavras”. Portanto, partindo da noção para a expressão. Constata-se, desse modo, que Othon cogita prioritariamente é do texto, considerado muitas vezes em seu contexto, e realçada a interação enunciativa do autor. A rigor, o texto, construído ou a construir, esta última situação também nova entre nós, é que é o objeto de estudo no próprio terreno da análise sintática, valorizado pois o estrato semântico do sentido, significação atualizada, para só a seguir mostrar como as unidades da língua aparecem nele combinadas (orações, locuções e palavras). Longe ele está, pois, de se ater primeiro, como rotineiramente se procedia entre nós, à expressão ou forma, por exemplo, das orações, a começar pela memorização dos conectores, para então classificá-las mecanicamente, sem que a noção expressa por elas fosse o mais relevante.

Preocupado, ao longo de toda esta sua obra, com o texto e sua produção, Othon faz questão de assinalar logo de início que escrever bem não é apenas uma questão de correção gramatical, ideia, ressalte-se, que está, ainda hoje, no comum da sociedade e mesmo em boa parcela dos que ensinam o vernáculo. Escrever bem carece de coerência, clareza e ainda de um estilo adequado a cada texto concreto. Escrever bem envolve então aspectos não linguísticos, como o conhecimento do mundo e a ordenação de ideias (daí o subtítulo “aprenda a escrever, aprendendo a pensar”), e ainda a situação em que se escreve, que requer certa organização do discurso, ou seja, certo estilo. São justamente estes últimos requisitos que Othon mais valoriza em sua obra, aspectos pouco presentes, em geral, no ensino da língua.

Tendo como linha de pesquisa acadêmica a fundamentação linguística e o ensino de português, sempre esta obra de Othon constava das indicações bibliográficas, quando ministrava um curso sobre o ensino da produção textual. Já afirmei, em várias ocasiões, e volto a reafirmar aqui, que considero Comunicação em prosa moderna, de Othon Moacyr Garcia, o melhor livro para um redirecionamento do ensino do vernáculo publicado entre nós ao longo do século passado. Regozijemo-nos, pois, com os 50 anos da publicação de sua primeira edição.

Carlos Eduardo Uchôa

Professor emérito e titular de linguística da UFF. Autor de numerosos artigos em diversos periódicos e miscelâneas. Organizador dos Dispersos de J. Mattoso Câmara Jr e autor, entre outros, de A linguística e o ensino de português e O ensino de gramática: caminhos e descaminhos, com que alcançou

o Prêmio Francisco Alves da Academia Brasileira de Letras.

Falar de Othon Moacyr Garcia é, para mim, voltar no tempo, ao início da década de 1970, quando comecei minha carreira como professora universitária, em uma Faculdade de Letras no Rio de Janeiro, precisamente em 1974.

Apresentaram-me uma turma de primeiro período, cuja ementa contemplava teoria do texto e redação, para alunos com problemas de produção textual. Já era professora de português no primeiro e no segundo graus e conhecia os problemas do ensino da expressão escrita, mas era a primeira vez que percebi a necessidade de uma bibliografia especializada, ou de um “manual” que fornecesse teoria e prática a alunos do ensino superior.

Decidi adotar Comunicação em prosa moderna, obra que já conhecia e que resolvera para mim muitos dos dilemas com que o professor se defronta. Adotei o livro, segui um roteiro com base nele e o resultado foi surpreendente. Ao final dos períodos – foram dois –, os alunos estavam mais conscientes da importância dos parágrafos, da necessidade de usar variados conectivos para coesão de suas ideias, de desenvolver o raciocínio lógico, evitar as falácias e aprimorar suas competências relacionadas à comunicação escrita. Por muito anos, continuei a indicar o livro como uma ferramenta útil a todos que querem escrever melhor ou se preparar para concursos.

A obra-prima do filólogo, linguista, ensaísta e crítico literário Othon Moacyr Garcia tem servido de guia a muitos alunos. Seu lema “Aprenda a escrever, aprendendo a pensar” tem fundamento na forma inovadora com que analisa os enunciados expressos em coordenação sintática como subordinação psicológica, em que as análises são acompanhadas de vários exemplos e instigantes reflexões que fazem o aprendiz rever seus conceitos anteriormente vistos em seus cursos. Também o estudo do vocabulário é proposto por relações entre campos semânticos, o que traz uma nova visão da dinâmica da língua em diferentes contextos. Da mesma forma, outros itens importantes se seguem: a terceira parte chama a atenção pela forma como trata o parágrafo e sua função na constituição do texto, em vários capítulos; a quarta parte, intitulada “Eficácia e falácias da comunicação”, discute a construção do processo argumentativo. Não se poderiam olvidar a quinta e a sexta partes, em que o professor orienta como “pôr ordem no caos”, oferecendo diretrizes seguras para o planejamento da expressão escrita. Ainda resta citar as partes finais dedicadas à redação técnica, à preparação do texto acadêmico-científico e, com chave de ouro, fechando o compêndio, a décima parte, que apresenta numerosos exercícios sobre os temas anteriores, sempre buscando levar o aluno a reflexões sobre a língua, fundamental instrumento da comunicação humana.

Muitos manuais de redação são caudatários das lições inovadoras transmitidas pelo grande Mestre Othon Moacyr Garcia. As dezenas de edições desta obra-prima comprovam o interesse e a atualidade de seus ensinamentos. Afinal, ninguém escreve bem sem pensar e, para colocar em prática essa máxima, nada como ter o privilégio de conhecer e aprender com sua grande obra.

Maria Aparecida Lino Pauliukonis

Professora titular de língua portuguesa do departamento de letras vernáculas da UFRJ. Mestre em literatura pela USP, doutora em língua portuguesa pela UFRJ, com pós-doutorado em análise do discurso pela Universidade Paris 13. Atuou como professora pesquisadora tanto no ensino fundamental e médio quanto no superior.

O termo comunicação estava na moda no final da década de 1960. Quem quisesse entender a revolução cultural que então se processava, prenunciando a era da web, tinha de ler Os meios de comunicação como extensões do homem (Understanding Media, 1964), de Marshall McLuhan.

A linguística, que nos 50 anos anteriores tinha se desenvolvido ao impulso da epistemologia estruturalista do Curso de linguística geral (1916), de Ferdinand de Saussure, ganhou novas perspectivas com os estudos do linguista russo Roman Jakobson, que em 1961 publicou, em inglês, um ensaio intitulado A linguística e a teoria da comunicação. A análise da linguagem humana por esse viés interdisciplinar renderia outro ensaio do mesmo Jakobson, que virou febre entre os professores de teoria literária: Linguística e poética.

Muitos professores brasileiros já o tinham lido na tradução francesa de Nicolas Ruwet, incluída no volume Essais de linguistique générale, de 1963. Tratava-se de uma proposta de tipologia das funções da linguagem em que cada função vinha associada ao foco em um dado componente do processo comunicativo: enunciador, contexto, destinatário, código, contato e mensagem. No Brasil, a coletânea recebeu o título Linguística e comunicação. Bem sintomático.

Imagine-se como um estudante de letras de então (corria o ano de 1967), estimulado todo o tempo a tentar entender os fenômenos da linguagem à luz das ideias de McLuhan e de Jakobson, reagiria ao deparar na estante de uma livraria com um livro grosso, de capa dura, recém-lançado com o título Comunicação em prosa moderna?

Eu conhecia, mesmo superficialmente, outros livros que tratavam do assunto, mas todos tinham títulos sóbrios ou convencionais: Livro de composição, A linguagem usual e a composição, Manual de estilo, Manual de expressão oral e escrita.

Já às voltas com obrigações pedagógicas (começava-se a dar aulas muito cedo naquela época, mediante uma autorização oficial), minha primeira reação oscilou entre a curiosidade e o ceticismo. A novidade ainda não tinha amadurecido o suficiente para ser incorporada à didática do texto. Por outro lado, um livro tão volumoso não podia ser obra de um oportunista, feita às pressas. Seria uma obra antiga com título novo, por conveniência comercial?

Tudo isso foi muito rápido. Levou o centésimo do tempo que precisei, agora, para relatar o impasse. Peguei o exemplar e fui direto – é óbvio – ao sumário. Não acreditei no que via, não por ceticismo, mas por estupefação. A sintaxe da oração e do período explicada como homologia entre forma e sentido; o estudo das circunstâncias pelo registro das superposições entre causa e condição, consequência e finalidade. Uma visão do funcionamento da língua que destacava a importância de compreender o sentido das construções e explicitava de forma bem-sucedida o papel auxiliar dos rótulos.

Foquei no primeiro capítulo porque foi nele que me inspirei para reformular minha compreensão do objeto da sintaxe, área a que dediquei a maior parte dos anos de reflexão como professor de língua portuguesa. As novidades com que deparei nos capítulos subsequentes foram revelando domínios que demonstram a extensão e a complexidade das tarefas do professor de língua e me dão a seguinte certeza: a língua é um assunto para ser ensinado em trabalho cooperativo de todos os professores. A conclusão a que chego é que Othon M. Garcia era vários professores em uma só pessoa. Minha homenagem e gratidão a esse gigante estão expressas nas minhas digitais, em profusão pelas páginas dos meus exemplares (tive três ao longo de 50 anos), e na saborosa certeza de que ainda não sei nem a metade do que elas podem me oferecer.

José Carlos de Azeredo

Professor aposentado da UFRJ, professor associado da Uerj, escritor. Coordenador de gramática do Dicionário Caldas Aulete e da Gramática Houaiss da língua portuguesa. Autor e organizador do livro Escrevendo pela nova ortografia, entre outros.

Agradecemos ao professor Othon Moacyr Garcia pelo legado, aos seus fillhos - em especial ao Eduardo Garcia, e a todos esses professores que dedicaram seu tempo para escrever sobre quem nos ensinou e ensina a escrever, pensando.

Comunicação em prosa moderna | 50 anos

Caixa especial | Desconto de 30% durante o mês de julho/2017